ThucyDoc n° 12 – Note d’actualité : L’effacement de Taïwan par la présence continue de la Chine en Afrique

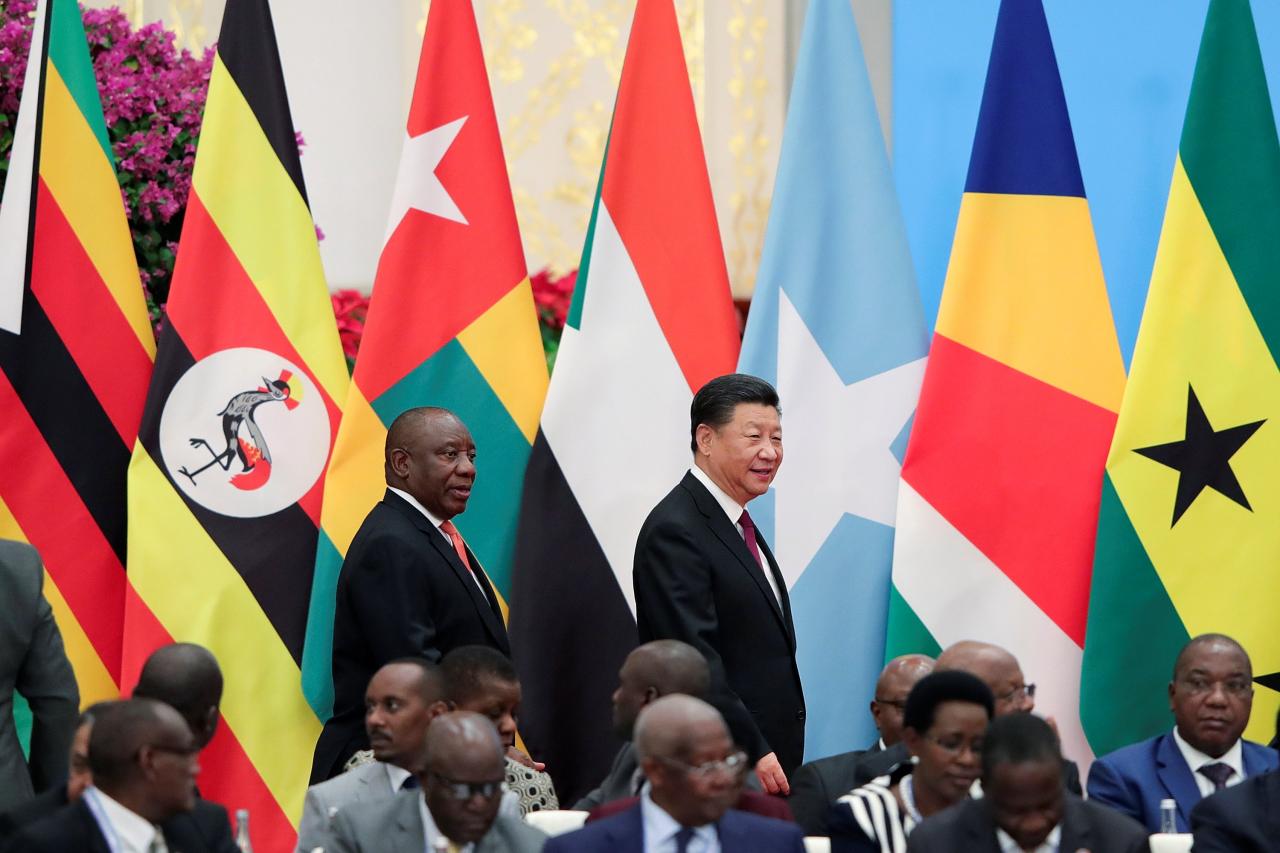

En réussissant les 3 et 4 septembre 2018, pour la première fois, à réunir à Pékin tous les Etats indépendants d’Afrique (à l’exception certes du Zwaziland) au 7e Forum (mais 3e Sommet) triannuel sur la coopération sino-africaine (Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC), la Chine continentale annonce sans aucun doute la disparition programmée de Taïwan sur le continent. Et parce que Pékin affiche avec confiance sa volonté de puissance mondiale, ce triomphe africain sans tambours de la Chine unique (One China Policy) n’apparaît pas seulement comme un aboutissement, mais aussi un commencement, celui d’un pivot africain de sa politique étrangère.

Le triomphe de la politique de la Chine unique en Afrique

Simple observation préliminaire. Parce que, entre autres, il n’y a pas eu de déclaration formelle d’indépendance de Taiwan, que des partis politiques de l’île sont favorables à la réunification, et qu’en tout état de cause la « Chine unique » est revendiquée aussi bien par Pékin que Taipei du fait de la nature même du consensus de 1992, la question taïwanaise est souvent abordée sous l’angle de la reconnaissance de gouvernement. Mais si, comme on l’enseigne, l’existence d’un État est un fait (qui n’a donc logiquement besoin d’être ni voulu, ni légitime, ni légal, ni même conscient), l’on ne voit pas pourquoi Taïwan ne serait pas un État, la reconnaissance étant dite non-constitutive, et qu’en l’espèce l’entité jouit (mieux que bien d’États dans le monde) d’une indépendance administrative et politique – aussi les juridictions françaises, par exemple, éprouvent-elles souvent de la difficulté à se prononcer sur ses immunités. Quoiqu’il en soit, en tournant finalement à l’avantage de Pékin, la politique de la Chine unique en Afrique ne fait pas oublier la longue période faste des beaux jours de la résistance taïwanaise, parfois même fort étonnante, à son isolement prolongé sur le continent.

L’isolement prolongé de Taïwan

Il n’est pas contesté que certains États africains, pour des raisons notamment idéologiques (fraternité du Tiers monde avec la Chine communiste de Mao) et l’assistance chinoise dans les guerres d’indépendance et mouvements de libération, n’ont jamais reconnu Taïwan (Algérie, Angola, Burundi, Djibouti, Ghana, Kenya, Mali, Zimbabwe, etc.). Mais à dire vrai, depuis la fin de la guerre civile chinoise et suite aux indépendances africaines, l’isolement diplomatique stratégique de Taïwan sur le continent débute en 1971 avec le refus de Tchang Kaï-chek d’accepter officiellement une seconde Chine (la République populaire de Chine), motivation de la Résolution 2758 (XXVI) de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 octobre 1971 (Rétablisssement des droits légitimes de la République populaire de Chine à l’ONU). Ainsi, dès 1973, le nombre global des alliés diplomatiques de Taïwan dans le monde (31) tombe, pour la première fois et de façon irréversible, en dessous de celui de Pékin (89), entrainant alors dans son sillage des défections (suivies certes parfois de quelques retours) sur le continent africain (Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Benin, Gabon, Gambie, Libye, Madagascar, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone, Togo, etc.). Pour comparaison, Taïwan était, en 1971, reconnue par 68 États, contre seulement 53 pour Pékin. L’idéologie des blocs Est/Ouest ou communiste/capitaliste aidant, les États africains devenus indépendants, notamment après cette date, se sont généralement ralliés à Pékin (Angola, Zimbabwe, Namibie, etc.), même si depuis la chute du Mur de Berlin les déterminants des alliances s’identifient plutôt parfois à des calculs complexes, ainsi de l’essor économique et de l’influence diplomatique chinois (Afrique du Sud en 1998 ; Soudan du Sud en 2011 ; etc.). Cela étant, il n’est pas occulté que, suite notamment aux événements de la place Tian’anmen (1989) qui ont occasionné une réprobation internationale générale, encore qu’ils coïncidaient avec la défaite du communisme et l’appel à la démocratie en Afrique, Pékin a aussi fait les frais d’un certain isolement sur le continent, nombre d’États retournant à Taiwan (Burkina Faso, 1994 ; République centrafricaine, 1991 ; Gambie, 1995 ; Guinée-Bissau, 1990 ; Lesotho, 1990 ; Liberia, 1989 ; Niger, 1992 ; Sénégal, 1996 ; etc.). Néanmoins, le rapport global est resté à son avantage, même si Taïwan en a simplement profité pour allonger vainement sa présence et sa résistance sur le continent.

La vaine résistance de Taïwan

Il est vrai que malgré la Résolution 2758 (XXVI) de l’Assemblée générale des Nations unies, nombre d’États africains n’étaient pas allés à Pékin, maintenant leurs relations diplomatiques au profit de Taïwan (Swaziland, depuis 1968 à nos jours; Malawi, 1968-2008 ; Afrique du Sud, 1976-1998 ; etc.). Mieux, certains de ceux qui y étaient allés lui étaient revenus (Burkina Faso, 1994-2018 ; République centrafricaine, 1991-1998 ; Tchad, 1997-2006 ; Gambie, 1995-2013 ; Libéria, 1989-1993 et 1997-2003 ; Niger, 1992-1996 ; Sénégal, 1996-2005 ; etc.). Mais ni la fidélité indéfectible ni les allers-retours des alliés n’ont pu garantir à Taïwan une présence et une résistance déterminantes sur le continent. En cause, d’abord le principe même de la Chine unique qui n’autorise pas de double reconnaissance. Ainsi, le président Nelson Mandela, malgré son prestige international sur lequel il a cru pouvoir surfer, n’a pu l’infléchir. Et c’est bien à contrecœur, à l’issue de longues années d’hésitation suivant son accession au pouvoir (1994), qu’il se résout, en 1998, à rompre les relations diplomatiques établies en 1976 par le régime de l’apartheid avec Taïwan qui avait toutefois soutenu le Congrès National Africain (ANC). L’on touche ici sans le dire, et c’est ensuite la deuxième raison, à l’un des leviers de la politique de la Chine unique à la disposition de Pékin : l’aide au développement dont nombre d’États africains ont besoin (y compris l’Afrique du Sud) est en partie conditionnée par la non-reconnaissance de Taiwan1. A cet égard, il y eut certes, entre 2008 et 2016, suivant l’élection du président taïwanais Ma Ying-jeou (camp bleu, favorable à Pékin et même à la réunification) une certaine trêve dans le jeu des alliances diplomatiques. Elle a toutefois volé en éclats en 2016 avec l’arrivée au pouvoir de Mme Tsai Ing-wen et des indépendantistes du Parti Démocratique Progressiste (coalition pan-verte) à la défiance supposée au consensus de 1992 de la politique de la Chine unique. Aussi, cette variable de la politique intérieure taïwanaise dont l’un des points saillants fut le coup de fil en décembre 2016 du président Donald Trump à Mme Tsai Ing-wen, alors en violation de la position diplomatique américaine depuis l’établissement des relations avec Pékin en 1979, se traduit-elle en Afrique par une intensification des efforts chinois entrainant le basculement de la Gambie (2016), São Tomé-et-Príncipe (2016) et du Burkina Faso (2018), tous antérieurement favorables à Taiwan. Dans un tel contexte, ne lui reste plus qu’un seul allié sur le continent, la petite monarchie absolue du Swaziland. Et les défections se poursuivent dans le monde, le rapport général des alliances, à l’avantage de Pékin, s’établissant désormais à 178 États contre 17 pour Taïwan. C’est pourquoi, en se présentant au Parlement européen le 3 septembre 2018 dans une énième tentative de contrecarrer le déferlement chinois, la présidente Tsai Ing-wen n’a pu esquiver cette question fatale de la Fédération européenne des associations taïwanaises : « La résistance est-elle inutile pour Taiwan ?». La diplomatie n’autorisant souvent pas les réponses directes et franches, la présidente s’est alors contentée d’en appeler au soutien européen. Mais sans pouvoir non plus être catégorique, l’on voit cependant mal, s’agissant du continent africain, comment le Swaziland pourra encore longtemps résister aux sirènes chinoises. A cet égard, si l’échéance n’est certainement pas le prochain FOCAC de 2021 prévu au Sénégal, l’an 2049 (centenaire de la République populaire de Chine) semble aussi quelque peu éloigné, compte tenu notamment de certaines ambitions et projections chinoises sur l’Afrique dont on peut dire sans grands risques de dévoiement qu’elle apparaît de plus en plus être un axe majeur possible de sa diplomatie et de sa politique étrangère.

Bouter en effet Taïwan hors du continent favorise sans conteste le déploiement intégral de la politique africaine de la Chine. C’est en cela que l’effacement est à la fois un aboutissement et un commencement. Et s’il est vrai que, à cette étape de l’histoire, l’on ne peut déjà parler sans hésitation d’un « pivot africain » de la politique chinoise qui s’investit plutôt encore plus activement en Asie, il n’existe sérieusement pas non plus de raison de prétendre, à l’instar de l’Institut Thomas More dénonçant « les baudruches chimériques de la « Chinafrique » », que celle-ci s’épuise dans une indifférence réciproque structurelle (dite même ontologique) au-delà des intérêts économiques2. Car, ce n’est pas seulement que pareille analyse se fonde sur le temps court très instable pour être significatif (à peine une décennie3), au détriment ainsi de la globalité de « la longue durée » de l’École des Annales (Lucien Febvre, March Bloch, Fernand Braudel, Pierre Goubert, Ernest Labrousse, etc.). C’est encore que les déterminants ou indicateurs de l’indifférence supposée ne sont pas significatifs, sinon alors l’on conclurait nécessairement aussi à une indifférence de tous autres acteurs sur le continent africain (destination de leurs étudiants qui n’est pas l’Afrique ; investissements directs à l’étranger qui ne visent pas prioritairement l’Afrique ; placements financiers de leur élite qui ne s’effectuent pas en Afrique ; etc.).

Le pivot africain de la politique étrangère chinoise

Certes, il n’est pas encore aisé d’apprécier la politique globale africaine de la Chine. Il existe néanmoins des raisons et des indices permettant de soutenir que, en tant que global player (acteur mondial, puissance internationale), la Chine ajuste conséquemment sa politique étrangère aux dynamiques à l’œuvre sur le continent africain supposé, à raison ou à tort, abriter l’avenir. L’on discute aussi à cet égard du rush ou scramble for Africa (ruée vers l’Afrique), mais l’attractivité du continent n’a à vrai dire rien de nouveau à l’échelle de l’histoire (esclavage, traite, Acte général de la Conférence africaine de Berlin, colonisation, néo-colonisation, etc.). Et alors la Chine entend ainsi désormais y jouer sa partition aux côtés des Etats-Unis, de la France, de l’Angleterre, de la Russie, de l’Inde, de la Turquie, etc. Or, l’on sait que les leviers de la politique étrangère des grandes puissances, quoique d’expressions multiples, n’ont jamais échappé, peu importe la variable temporelle, à la dualité du soft power et du hard power.

Leviers de soft power

L’influence économique, culturelle et parfois même idéologique chinoise sur le continent ne se discute plus, s’exerçant par ailleurs assez plus fortement aujourd’hui qu’hier. Et tout d’abord sur le plan économique, la Chine n’est pas seulement devenue le premier partenaire commercial de l’Afrique. Elle y assure aussi la réalisation d’infrastructures d’envergure aux plans aussi bien continental (à ne citer que le siège de l’Union africaine, les apports connexes en soutien aux missions africaines de paix, sans oublier les incidences de l’Agenda 2063 de l’organisation continentale), sous-régionaux (corridors routiers et ferroviaires de l’Est, LAPPSET ; boucle ferroviaire ouest-africaine ; projet transsaharien ; etc.), que nationaux (hôpitaux, voies ferrées, routes, etc.). Des zones franches (Djibouti) et économiques spéciales (Ethiopie, Nigéria, Zambie) sont établies, et l’Afrique est intégrée à la Belt and Road Initiative, One Belt One Road, les nouvelles routes de la soie[4]. Si ces initiatives n’ont, dans le principe, aucune nouveauté (le projet Tazara ou Tan-Zam des années 1970 demeure encore en effet le plus grand[5], et la route transsaharienne était déjà évoquée depuis Zhou Enlai lors de sa visite en Algérie et au Mali en 1963), elles font toutefois réagir ici et là dans le monde pour le risque d’endettement et de dépendance subséquente des Etats africains. Il est vrai que le 7e FOCAC a répondu à ces critiques par un démenti catégorique. Mais les craintes ne sont pas entièrement dissipées, compte tenu notamment du précédent du port d’Hambantota au Sri Lanka ou de certains épisodes en Angola (Sinopec en 2007).

Au plan culturel, le soft power de la diplomatie chinoise se déploie, entre autres, dans la multiplication des Instituts Conficius (Hanban), des Bureaux du Xinhua News Agency, radios et télévisions émettant désormais en direction de l’Afrique, y compris dans ses langues, le tout coiffé par Hanban. La maîtrise de l’information est en effet de nos jours, c’est un fait, un instrument de puissance, dit-on même une arme, voire une menace (l’ingérence russe supposée dans les processus démocratiques occidentaux, notamment en relation avec l’élection du président américain Donald Trump). Aussi la Chine investit-elle le continent africain par les technologies de l’information et de la communication (Huawei Technologies ; Zhongxing Telecommunication Equipment – ZTE ; etc.). Dans ce contexte, et vu que les sociétés et les cultures africaines demeurent certaines des plus perméables du monde (religions, modes, noms, etc.), ce n’est pas sans intérêt que les protagonistes prennent régulièrement le soin de rappeler que les relations sino-africaines datent de la dynastie Han (IIIe siècle av. J.-C.)[6], la reine Cléopâtre se vantant par ailleurs, à ses heures perdues, de ses parures de soie chinoises (Ier siècle av. J.-C.). Alors, les expéditions du célèbre eunuque navigateur musulman chinois Zheng He et l’établissement subséquent des relations diplomatiques avec le sultan de Malindi (Kenya actuel) en 1414 sont si facilement présentés comme rien moins qu’une continuité d’autant plus chérie que la thèse iconoclaste de l’officier de marine anglais, Gavin Menzies, attribue aux Chinois la découverte de tous les continents (à l’exception certes de l’Antarctique), les Grandes Découvertes se référant, dit-il, à des cartes chinoises[7]. Dans ce jeu de séduction dont l’Afrique est à la fois le lieu d’exercice et l’objet final, le secteur privé n’est pas en reste, ONG chinoises et africaines étant aussi mises à contribution autour par exemple du « Programme pour l’amitié et le partenariat entre les peuples de Chine et d’Afrique (2018-2020) » (30 projets de coopération civile).

Au plan purement idéologique, est certainement loin l’époque de la guerre froide, de Mao notamment et des blocs. Demeure néanmoins une certaine influence chinoise par les échanges entre les partis politiques (le Parti communiste chinois et certains partis politiques africains). Et il ne serait pas raisonnable de supposer que le principe même d’une alliance avec Pékin se noue sans un minimum de communauté idéologique. C’est pourquoi se forment aussi en Chine cadres, techniciens, journalistes et de plus en plus d’étudiants africains.

La résultante de tout ce déploiement diplomatique qui interpelle même la toute puissante Amérique[8] n’est pas seulement la garantie d’accès pour la Chine au marché et aux matières premières du continent. Elle se constitue bien plus un capital politique en Afrique à usage international. Car autant de pays peuvent aussi être autant de voix à l’ONU, à l’OMC, au Conseil des droits de l’homme, etc. Il suffit à cet effet de citer l’influence chinoise sur les Etats africains concernant la question du Tibet, notamment dans les années 2008. Et parce qu’elle aspire à la puissance globale, la Chine se ménage aussi des options de hard power sur le continent.

Leviers de hard power

Fût-elle le prolongement de la politique par d’autres moyens (Carl von Clausewitz, De la guerre), la guerre ne peut être listée dans le soft power de la diplomatie, encore que la Chine clame officiellement la non-ingérence dans les affaires intérieures africaines, et que les « guerres chinoises » en Afrique, pour l’essentiel, paraissent s’épuiser dans le jeu parfois peu lisible des alliances de blocs pendant les indépendances et les mouvements de libération nationale[9]. Une nation veut-elle néanmoins être une puissance mondiale (et la Chine ne s’en cache pas) qu’elle doive, entre autres, sécuriser ses sites d’approvisionnement et rester au moins sur la défensive en préparant la guerre conformément à l’adage latin. Et c’est ici que s’expriment toutes les théories de la géopolitique tant critiquée par le célèbre géographe américain Richard Hartshorne comme une pseudo-science, voire un poison intellectuel, compte tenu notamment de sa déclinaison allemande (Karl Haushofer et le déploiement de Mein Kampf par Adolf Hitler) dont les atrocités de la seconde guerre mondiale auraient pu se passer. L’on a par ailleurs longtemps discuté de la primauté entre sea power (Alfred Mahan, Walter Raleigh, etc.) et puissance terrestre (d’où les théories du Heartland de Halford Mackinder, du Rimland de Nicholas Spykman, etc.). Mais, sur le seul fondement de l’Histoire et de l’observation, il n’est pas possible d’en décider, puisque la défaite de la Ligue de Delos (Athènes), par exemple, le doit aussi bien à la peste d’Athènes et à l’aide perse qu’à la seule puissance spartiate de la Ligue du Péloponnèse (voir Thucydide ou Xénophon), tout comme l’effondrement de l’empire britannique est le résultat de causes multiples sinon complexes. Aussi Mackinder n’a-t-il pas en réalité tranché, considérant au contraire que la « mobilité à la surface de l’océan est la rivale naturelle de la mobilité […] au cœur du continent » (Le pivot géographique de l’Histoire, 1904). En tout état de cause, les déterminants de la puissance stratégique d’un Etat ne peuvent pas être axés sur une seule variable, de sorte qu’à l’heure notamment des nouvelles technologies de l’information et de la communication, une vraie puissance doit être plus qu’amphibie.

A cet effet, les multiples intérêts économiques de la Chine en Afrique la poussent d’une part, en droite ligne de la théorie du sea power, à développer ses capacités navales[10], la circulation et la sécurité maritimes étant essentielles au commerce et à la prospérité : « Qui tient la mer tient le commerce du monde ; qui tient le commerce tient la richesse ; qui tient la richesse du monde tient le monde lui-même » (Walter Raleigh – conception similaire dans la théorie du sea power d’Alfred Mahan). Et l’on sait avec quelle régularité, à un moment donné, les intérêts chinois avaient été menacés, notamment par la piraterie, dans les eaux et sur les côtes africaines. D’où une coopération avec certaines missions européennes et américaines également concernées. Aussi la Chine donne-t-elle désormais priorité au golfe d’Aden et au golfe de Guinée, tendance que les nouvelles routes de la soie, dont l’Afrique est partie intégrante, n’ont certainement pas de raison d’infléchir.

L’on sait, d’autre part, que, hors océan, les intérêts chinois en Afrique n’ont pas non plus de garanties absolues de sécurité (attaques terroristes en Algérie visant des ressortissants ou entreprises chinois ; évacuation d’urgence des ressortissants chinois de Libye consécutive à la guerre de 2011 ; etc.). Aussi la Chine a-t-elle songé – sans certes le clamer – à établir une base militaire à Djibouti (première à l’étranger, les îles en Asie étant discutées et contestées), position géographique idéale d’entrée sur le continent, à l’intersection de la mer rouge et du golfe d’Aden, dans la corne de l’Afrique. Ce n’est pas seulement qu’elle sert éventuellement de port de ravitaillement et de réparation de sa flotte notamment commerciale. Elle peut aussi opérer comme point d’appui à des opérations d’urgence sur les côtes ou à l’intérieur du continent (Somalie, Libye, etc.), tout comme procèdent les bases militaires d’autres puissances rivales telles les Etats-Unis d’Amérique (Africom, Botswana, Burkina, Ghana, etc.), la France (Côte d’Ivoire, Gabon, Tchad, Mali, etc.), etc.

Par ailleurs, à la coopération militaire (formation, stages, etc.) s’ajoute l’armement chinois (Algérie, Angola, Cameroun, Ethiopie, Nigeria, Soudan, Zimbabwe, etc.), de sorte que ne passe plus inapercue « China’s Growing Security Relationship with Africa »[11]. C’est en droite ligne de cela que semble inscrite l’implication de plus en plus forte de la Chine dans les opérations de maintien de la paix en Afrique (Soudan, Liberia, République Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Sahara Occidental, Mali, etc.) [12], ou d’aide humanitaire en réponse aux catastrophes naturelles, ainsi du traitement d’Ebola (personnel chinois au Libéria notamment).

Cela étant, l’Afrique, en tant qu’élément de l’Ile Monde (Mackinder) reste centrale dans le jeu de nombre de puissances, la géopolitique en elle-même fût-elle, à juste titre parfois, vilipendée (Richard Hartshorne). Aussi, à supposer que, comme le prétendent ses critiques, le Heartland et le pivot géographie de l’Histoire de Mackinder n’existent pas (étant toute autre chose « le fondement géographique de l’Histoire universelle » de G. Hegel, La raison dans l’Histoire), cela seul n’a pas d’incidence sur l’intérêt chinois pour le continent africain. Il en est de même du Rimland de Spykman, ses critiques étant aussi ceux de Mackinder (Donald W. Meinig, Saul B. Cohen, Jean Gottman, etc.). Et parce que l’on a déjà observé qu’il n’est pas nécessaire de choisir entre sea power et puissance terrestre (Nicholas Spykman lui-même critiquant à la fois Alfred Mahan et Halford Mackinder), le fait que la Chine paraisse aujourd’hui la superpuissance du Rimland de Spykman[13] n’interpelle pas plus que le réarmement général en cours dans le monde et le réinvestissement militaire de l’Afrique (retour de la Russie en République centrafricaine et en République Démocratique du Congo – reprise en 2018 de la convention militaire de 1999). Car, en tant parfois que lieu d’exercice de la puissance des global players, il n’est pas exclu que le continent africain, par la présence continue de la Chine (alliée par ailleurs de la Russie), devienne le théâtre du pendant des guerres de l’opium, celles-ci étant la première confrontation entre l’Occident et la Chine de la dernière dynastie impériale des Qing (correspondant, pour l’observation, à une période de déclin général englobant l’expansion coloniale occidentale). De fait, dans un autre contexte et une autre configuration, Mackinder prédisait un « péril jaune », prétendant que « si les Chinois parvenaient […] à renverser l’empire russe et à occuper son territoire, ils pourraient constituer le péril jaune menaçant la liberté du monde pour la seule raison qu’ils ajouteraient une façade océanique aux ressources du Grand Continent » (Le pivot géographique de l’Histoire, 1904). Certes, dans le contexte actuel, la géographie change, l’Afrique n’étant pas la Russie, tout comme diffèrent les acteurs. Mais les enjeux peuvent ne pas varier, dût-on seulement se remettre à la longue durée de l’Histoire et considérer, à l’étape, toute prédiction catégorique comme relevant purement de l’aventure.

SOMDA Beyouon Magloire

10 octobre 2018

1 Ph. HUGON, Géopolitique de l’Afrique, Paris, Armand Colin, 2007, spéc. p. 110.

2 E. DUBOIS DE PRISQUE, « Chine-Afrique : au-delà des intérêts économiques, l’indifférence réciproque », septembre 2018, note d’actualité n° 52.

3 La date de référence de telles analyses critiques est généralement en effet l’an 2000, précisément 2008, à la suite de la publication de S. MICHEL et M. BEURET, La Chinafrique : Pékin à la conquête du continent noir, Paris, Grasset & Fasquelle, 2008, 348 p.

[4] Y. CHEN, « Silk Road to the Sahel : African Ambitions in China’s Belt and Road Initiative », China-Africa Research Initiative, n° 23, 2018, 6 p.

[5] Chemin de fer de 1860 kilomètres reliant Dar-es-Salam en Tanzanie à Kapiri Mposhi en Zambie, proche de la Copper Belt (ceinture de cuivre). Sans le dire, il concurrençait le projet du barrage égyptien d’Assouan contruit par l’URSS.

[6] Ph. HUGON, Géopolitique de l’Afrique, Paris, Armand Colin, 2007, spéc. p. 109.

[7] G. MENZIES, 1421 The Year China discovered the World, London, Bantam Press, 2002, 544 p. (traduit en français par Julie Sauvage sous le titre différent de 1421, l’année où la Chine a découvert l’Amérique, Paris, Editions Intervalles, 2012, 404 p., traduction initiale en 2007). Les critiques réfutant une partie de la thèse de Menzies s’appuient sur l’authenticité douteuse des cartes employées, provenant toutes cependant de bibliothèques publiques ou d’universités.

[8] Voir en ce sens l’audition par le Sénat de l’ambassadeur David H. Shinn (qui fut en poste en Ethiopie et au Burkina Faso), fin connaisseur s’il en est, des relations sino-africaines (http://davidshinn.blogspot.fr) : « China’s Growing Role in Africa : Implications for U.S. Policy », Hearing Held by Senate Committee on Foreign Relations, Subcommittee on African Affairs, Dirksen Senate, Office Building, 1 November 2011, Remarks by David H. Shinn, Adjunct Professor, Elliott School of International Affairs, George Washington University.

[9] L. ABEGUNRIN, « Soviet and Chinese Military Involvement in Southern Africa », Current Bibliography in African Affairs, 1983-1984, 16 (3), pp. 195-206 ; D. H. SHINN and J. EISENMAN, China and Africa: A Century of Engagement, University of Pennsylvania Press, 2012, 544 p. ; etc.

[10] J. R. HOLMES and T. YOSHIHARA, « Soft Power at Sea: Zheng He and Chinese Maritime Strategy », U. S. Naval Institute Proceedings, 2006, 132 (10), pp. 34-38.

[11] Etude menée par D. H. Shinn (ex-ambassadeur américain au Burkina Faso et en Ethiopie, bien introduit dans les relations sino-africaines : http://davidshinn.blogspot.fr), Michigan State University, African Studies Program, East Lansing, Michigan, Elliott School of International Affairs, George Washington University, 28 January 2016.

[12] J.-P. CABESTAN, « China’s Involvement in Africa’s Security: the Case of China’s Participation in the UN Mission to Stabilize Mali », The China Quarterly, 31 juillet 2018.

[13] Y. LACOSTE, « « Le pivot géographique de l’Histoire »: une lecture critique », Hérodote, 2012/3, n° 146-147), pp. 139-158, spéc. p. 158.