Par ThucyBlog, le 31 août 2022

Probablement commencées en Angleterre en 1727 et 1728 puis rédigées en 1729-1730, les Lettres philosophiques de Voltaire, au nombre de 25, analysent de façon généralement élogieuse les institutions et la société anglaises, surtout par comparaison avec la France, y compris dans le domaine des idées, puisque l’on y rencontre une critique sévère de Descartes et de Pascal. Publié en France en 1734, l’ouvrage a été aussitôt brûlé sur ordre du Parlement, son éditeur arrêté, une lettre de cachet lancée contre Voltaire, qui se réfugia en Lorraine. Sa réaction ? « Je me repens bien de n’en avoir pas dit davantage ! ».

On peut relever que Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ne partage pas l’admiration de Voltaire pour le gouvernement anglais. Il écrit dans Le Contrat social (1762) : « Le peuple anglais pense être libre ; il se trompe fort, il ne l’est que durant l’élection des membres du parlement ; sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien ». Ce n’est que l’un des aspects des profondes divergences entre ces deux piliers de la philosophie des Lumières.

L’illustration est tirée de House of Cards britannique, supérieur à l’américain qui en dérive, avec Ian Richardson alias Francis Urquhart en premier ministre cynique et meurtrier. Shakespeare, toujours…

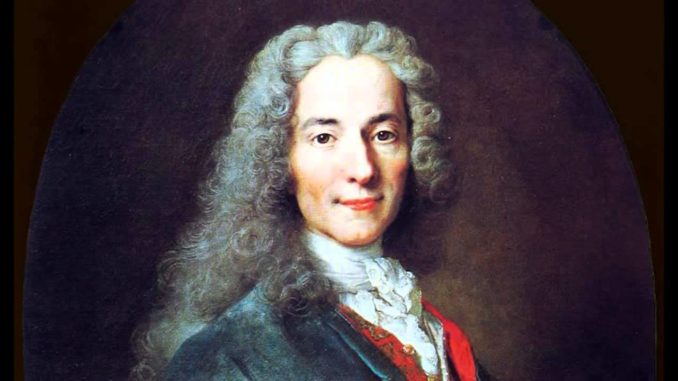

Voltaire

(1694 – 1778)

Lettres philosophiques, 9e lettre

1734

* * *

Sur le gouvernement

Ce mélange heureux dans le gouvernement d’Angleterre, ce concert entre les Communes, les lords et le roi n’a pas toujours subsisté. L’Angleterre a été longtemps esclave, elle l’a été des Romains, des Saxons, des Danois, des Français. Guillaume le Conquérant surtout les gouverna avec un sceptre de fer, il disposait des biens et de la vie de ses nouveaux sujets comme un monarque de l’Orient ; il défendit sous peine de mort qu’aucun Anglais osât avoir du feu et de la lumière chez lui passé huit heures du soir, soit qu’il prétendît par-là prévenir leurs assemblées nocturnes, soit qu’il voulût essayer par une défense si bizarre jusqu’au peut aller le pouvoir d’un homme sur d’autres hommes.

Il est vrai qu’avant et qu’après Guillaume le Conquérant les Anglais ont eu des Parlements ; ils s’en vantent, comme si ces assemblées appelées alors Parlements, composées de tyrans ecclésiastiques, et de pillards nommés barons, avaient été les gardiens de la liberté et de la félicité publique.

Les Barbares, qui des bords de la mer Baltique fondaient dans le reste de l’Europe, apportèrent avec eux l’usage de ces états ou Parlements dont on a fait tant de bruit, et qu’on connaît si peu. Les rois alors n’étaient point despotiques, cela est vrai ; mais les peuples n’en gémissaient que plus dans une servitude misérable. Les chefs de ces sauvages qui avaient ravagé la France, l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre se firent monarques : leurs capitaines partagèrent entre eux les terres des vaincus, de-là ces margraves, ces lairds, ces barons, ces sous-tyrans qui disputaient souvent avec leur roi les dépouilles des peuples. C’étaient des oiseaux de proie combattant contre un aigle pour sucer le sang des colombes ; chaque peuple avait cent tyrans au lieu d’un maître. Les prêtres se mirent bientôt de la partie. De tout temps le sort des Gaulois, des Germains, des insulaires d’Angleterre avait été d’être gouvernés par leurs druides et par les chefs de leurs villages, ancienne espèce de barons, mais moins tyrans que leurs successeurs. Ces druides se disaient médiateurs entre la divinité et les hommes, ils faisaient des lois, ils excommuniaient, ils condamnaient à la mort. Les évêques succédèrent peu à peu à leur autorité temporelle dans le gouvernement goth et vandale. Les papes se mirent à leur tête et avec des brefs, des bulles et des moines, firent trembler les rois, les déposèrent, les firent assassiner, et tirèrent à eux tout l’argent qu’ils purent de l’Europe. L’imbécile Inas, l’un des tyrans de l’Heptarchie d’Angleterre, fut le premier qui dans un pèlerinage à Rome se soumit à payer le denier de Saint Pierre (ce qui était environ un sou de notre monnaie) pour chaque maison de son territoire. Toute l’île suivit bientôt cet exemple, l’Angleterre devint petit à petit une province du pape, le Saint Père y envoyait de temps à temps ses légats pour y lever des impôts exorbitants. Jean sans Terre fit enfin une cession en bonne forme de son royaume à sa Sainteté qui l’avait excommunié, et les barons, qui n’y trouvèrent pas leur compte, chassèrent ce misérable roi, ils mirent à sa place Louis VIII père de Saint Louis roi de France ; mais ils se dégoûtèrent bientôt de ce nouveau venu et lui firent repasser la mer.

Tandis que les barons, les évêques, les papes se déchiraient ainsi l’Angleterre où tous voulaient commander, le peuple, la plus nombreuse, la plus vertueuse même, et par conséquent la plus respectable partie des hommes, composée de ceux qui étudient les lois et les sciences, des négociants, des artisans, en un mot de tout ce qui n’était point tyran, le peuple, dis-je, était regardé par eux comme des animaux en-dessous de l’homme ; il s’en fallait bien que les Communes eussent alors part au gouvernement, c’étaient des vilains : leur travail, leur sang appartenaient à leurs maîtres qui s’appelaient nobles. Le plus grand nombre des hommes était en Europe ce qu’ils sont encore en plusieurs endroits du nord, serfs d’un seigneur, espèce de bétail qu’on vend et qu’on achète avec la terre. Il a fallu des siècles pour rendre justice à l’humanité, pour sentir qu’il était horrible que le grand nombre semât et que le petit nombre recueillît, et n’est-ce pas un bonheur pour le genre humain que l’autorité de ces petits brigands ait été éteinte en France par la puissance légitime des rois et du peuple ?

Heureusement, dans les secousses que les querelles des rois et des grands donnaient aux empires, les fers des nations se sont plus ou moins relâchées ; la liberté est née en Angleterre des querelles des tyrans, les barons forcèrent Jean Sans Terre et Henri III à accorder cette fameuse Charte, dont le principal but était à la vérité de mettre les rois dans la dépendance des lords, mais dans laquelle le reste de la nation fut un peu favorisé, afin que dans l’occasion elle se rangeât du parti de ses prétendus protecteurs. Cette grande Charte, qui est regardée comme l’origine sacrée des libertés anglaises, fait bien voir elle-même combien peu la liberté était connue. Le titre seul prouve que le roi se croyait absolu de droit, et que les barons et le clergé même ne le forçaient à se relâcher de ce droit prétendu que parce qu’ils étaient les plus forts.

House of cards britannique : Ian Richardson, alias Francis Urquardt, Prime Minister

Voici commence la grande Charte : « Nous accordons de notre libre volonté les privilèges suivants aux archevêques, évêques, abbés, prieurs et barons de notre royaume, etc. ».

Dans les articles de cette Charte il n’est pas dit un mot de la Chambre des Communes, preuve qu’elle n’existait pas encore, ou qu’elle existait sans pouvoir. On y spécifie les hommes libres d’Angleterre, triste démonstration qu’il y en avait qui ne l’étaient pas. On voit par l’article 32 que ces hommes prétendus libres devaient des services à leur seigneur. Une telle liberté tenait encore beaucoup de l’esclavage.

Par l’article 21 le roi ordonne que ses officiers ne pourront dorénavant prendre de force les chevaux et les charrettes des hommes libres qu’en payant, et ce règlement parut au peuple une vraie liberté, parce qu’il ôtait une plus grande tyrannie.

Henri VIII, usurpateur heureux et grand politique, qui faisait semblant d’aimer les barons, mais qui les haïssait et les craignait, s’avisa de procurer l’aliénation de leurs terres. Par-là, les vilains qui dans la suite acquirent du bien par leurs travaux achetèrent des châteaux des illustres pairs qui s’étaient ruinés par leurs folies. Peu à peu toutes les terres changèrent de maîtres.

La Chambre des Communes devint de jour en jour plus puissante, les familles des anciens pairs s’éteignirent avec le temps, et comme il n’y a proprement que les pairs qui soient nobles en Angleterre dans la rigueur de la loi, il n’y aurait plus du tout de noblesse en ce pays-là si les rois n’avaient pas créé de nouveaux barons de temps en temps, et conservé l’ordre des pairs qu’ils avaient tant craint autrefois, pour l’opposer à celui des Communes devenu trop redoutable.

Tous ces nouveaux pairs qui composent la Chambre Haute reçoivent du roi leur titre et rien de plus, presqu’aucun d’eux n’a la terre dont il porte le nom. L’un est duc de Dorset et n’a pas un pouce de terre en Dorsetshire. L’autre est comte d’un village qui sait à peine où ce village est situé. Ils ont du pouvoir dans le Parlement, non ailleurs.

Vous n’entendez point ici parler de haute, moyenne et basse justice, ni du droit de chasser sur les terres d’un citoyen, lequel n’a pas la liberté de tirer un coup de fusil sur son propre champ.

Un homme, parce qu’il est noble ou parce qu’il est prêtre, n’est point ici exempt de payer certaines taxes, tous les impôts sont réglés par la Chambre des Communes, qui n’étant que la seconde par son rang, est la première par son crédit.

Les seigneurs et les évêques peuvent bien rejeter le bill des Communes pour les taxes ; mais il ne leur pas permis d’y rien changer ; il faut ou qu’ils le reçoivent ou qu’ils le rejettent sans restriction. Quand le bill est confirmé par les lords et approuvé par le roi, alors tout le monde paie, chacun donne non selon sa qualité (ce qui est absurde), mais selon son revenu ; il n’y a point de taille ou de capitation arbitraire, mais une taxe réelle sur les terres. Elles ont toutes été évaluées, sous le fameux roi Guillaume III, et mises au-dessous de leur prix.

La taxe subsiste toujours la même quoique les revenus des terres aient augmenté, ainsi personne n’est foulé et personne ne se plaint. Le paysan n’a point les pieds meurtris par des sabots, il mange du pain blanc, il est bien vêtu, il ne craint point d’augmenter le nombre de ses bestiaux ni de couvrir son toit de tuiles, de peur que l’on ne hausse ses impôts l’année d’après. Il y a ici beaucoup de paysans qui ont environ deux cent mille francs de bien, et qui ne dédaignent pas de continuer à cultiver la terre qui les a enrichis, et dans laquelle ils vivent libres.