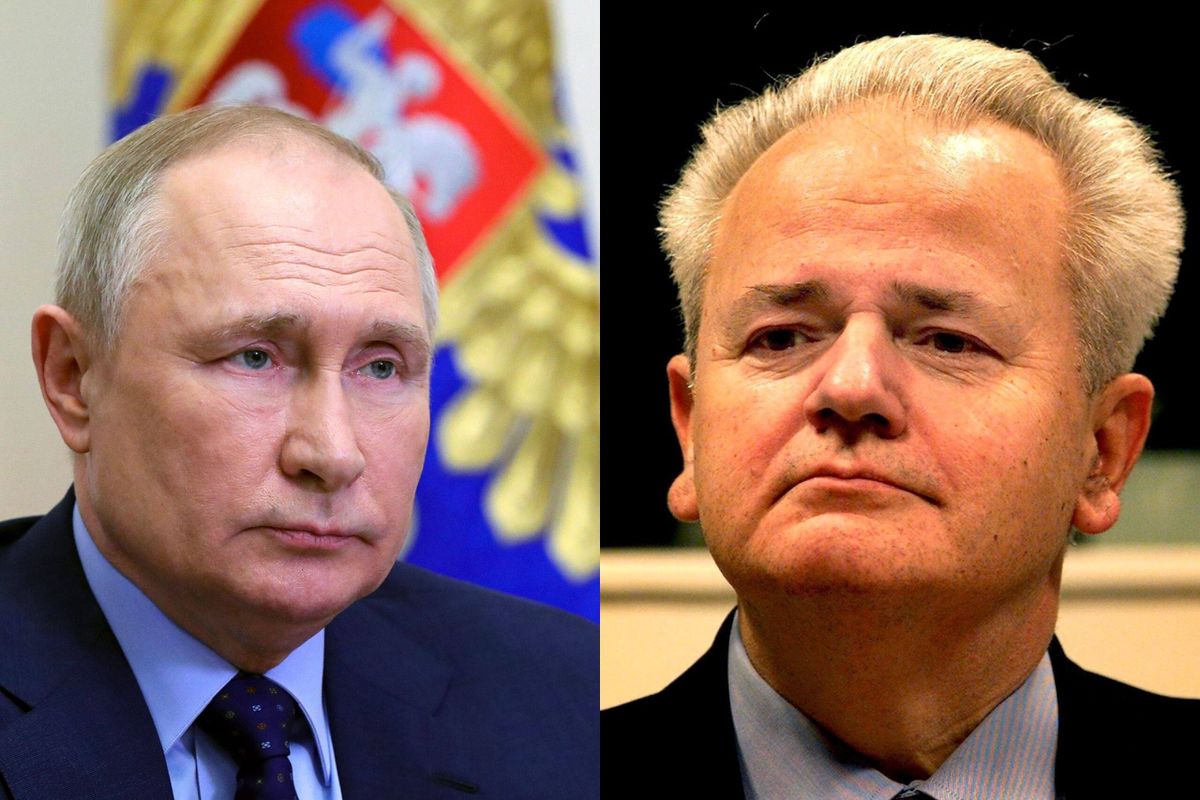

ThucyBlog n° 214 – La Serbie de Milosevic et la Russie de Poutine : esquisse d’un parallèle (2/2)

Par Maxime Lefebvre, le 5 mai 2022

Maxime Lefebvre est diplomate, ancien ambassadeur, professeur affilié à l’ESCP Business School, auteur de La politique étrangère européenne (« Que sais-je ? », 2021) et La politique étrangère de la France (« Que sais-je ? », 2022). Les propos de cet article sont tenus à titre personnel.

Le conflit russo-ukrainien, décomposition impériale

Le conflit russo-ukrainien apparaît davantage comme l’aboutissement d’une décomposition impériale, la Russie étant forcée de faire le deuil de l’Empire, comme la Serbie de l’idée yougoslave, et l’apparition d’un vrai conflit interethnique comparable à ceux de Yougoslavie. La mixité ethnique largement répandue n’empêche pas les affrontements sur une base identitaire. L’intervention de la Russie en Ukraine en 2014, au prétexte du renversement du président Ianoukovitch, a permis d’annexer la Crimée par une opération éclair sans grande résistance, qui a montré que le territoire était déjà largement sous emprise russe. La Russie s’est contentée de soutenir des combattants séparatistes dans le Donbass sans se déclarer formellement partie au conflit (13000 morts dans le conflit du Donbass entre 2014 et 2022). La guerre de 2022 a été déclenchée ouvertement par la Russie contre l’Ukraine sans aucun prétexte valable, sinon le rejet par les Occidentaux de ses demandes de garanties de sécurité : la neutralité de l’Ukraine et la réduction des troupes de l’OTAN dans les pays orientaux de l’Alliance.

Poutine n’a pas réussi à chasser Zelensky du pouvoir, comme Ianoukovitch l’avait été en 2014, et il s’accroche encore au mythe de la « fraternité » des peuples russe et ukrainien. Mais la réalité est que le conflit consacre un fossé croissant entre le nationalisme autocratique de la Russie et les Ukrainiens qui ont basculé vers l’Occident. Il a désormais pris la forme d’une vraie guerre, avec au moins plusieurs dizaines de milliers de victimes et de nombreuses exactions, principalement du côté russe. Il se concentre désormais dans les zones « russes » de l’Ukraine, à l’est et au sud du pays.

Par ailleurs, les guerres russes se doublent d’une crise systémique de la sécurité en Europe qui fait une différence majeure avec les crises yougoslaves. La Russie est une grande puissance – le pays le plus peuplé d’Europe, le territoire le plus vaste au monde le statut de puissance nucléaire et de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU – même si elle a ses faiblesses – le PIB de l’Italie, la dépendance aux exportations d’hydrocarbures. Avec le temps, elle a cessé d’être un garant de l’architecture européenne de sécurité pour devenir un facteur de perturbation. Les historiens débattront dans l’avenir de savoir dans quelle mesure la politique occidentale a favorisé la radicalisation russe, ou si cette radicalisation était le résultat inéluctable du pouvoir nationaliste de Vladimir Poutine qu’il fallait arrêter. Ce qui est certain, c’est que les Occidentaux ont cherché jusqu’en 2014 à développer les relations OTAN-Russie et UE-Russie, tandis que la Russie allongeait sa liste de récriminations à leur endroit.

Le discours de Poutine à la Wehrkunde de Munich en 2007 est sans doute un tournant à cet égard. Les Occidentaux campaient sur la défense de leurs principes, par exemple le droit de l’Ukraine à choisir ses alliances. La Russie les a de plus en plus défiés par la force, en Géorgie, en Ukraine, en Syrie, en Afrique, tout en recherchant à partir de 2008 des points d’appui hors du monde occidental (le format BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), y compris avec des puissances moyennes comme la Turquie et l’Iran). Le conflit russo-ukrainien est ainsi le résultat d’une dérive systémique des continents à rebours de la promesse de « maison commune » incarnée par l’OSCE.

Mettre fin aux conflits : paix négociée et paix imposée

Il reste à se demander comment mettre un terme à ces conflits. Dans le cas de la Yougoslavie, il y a eu deux phases : la paix négociée, puis la paix imposée. La paix négociée, c’est celle de Dayton en 1995. Elle a plus ou moins ratifié le rapport de force sur le terrain et consacré la partition ethnique de la Bosnie, entre la Republica Srpska et la fédération croato-musulmane. L’accord croato-serbe qui a suivi la reconquête de la Krajina par les Croates a permis la réintégration de la Slavonie orientale à la Croatie. Il subsiste une minorité serbe en Croatie mais une bonne partie a quitté le pays. Cette paix négociée a été permise par une action coordonnée des puissances, y compris la Russie, au sein du « groupe de contact » constitué en 1994. Les frappes de l’OTAN sur les positions serbes à partir de 1994, autorisées par l’ONU, ont mis la pression sur les Serbes de Bosnie et changé le rapport de forces sur le terrain. Les sanctions très lourdes appliquées contre la Serbie, y compris un embargo commercial, ont été un levier pour dissocier Milosevic des Serbes de Bosnie, les relations avec l’Etat serbo-monténégrin se normalisant après Dayton. La justice pénale internationale n’a pas été sacrifiée même si le changement de régime à Belgrade n’a pas été considéré comme un préalable à la paix.

La paix imposée est celle du Kosovo. Elle a correspondu à un éclatement du « groupe de contact ». La Russie, condamnant les bombardements de l’OTAN, a cependant accepté de se prêter à une solution diplomatique par le biais de la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui soustrayait le contrôle du Kosovo à la Serbie mais maintenait formellement l’intégrité territoriale de cette dernière. En reconnaissant l’indépendance du Kosovo en 2008, jugée inéluctable pour stabiliser la région, les puissances occidentales ont passé outre les positions de Moscou et Poutine s’est abondamment servi de ce précédent dans sa politique, encore récemment pour justifier son entrée en guerre contre l’Ukraine. La politique occidentale, s’appuyant sur ses valeurs et son bon droit – la volonté d’empêcher un nouveau nettoyage ethnique -, s’est affranchie des règles internationales telles que l’autorisation du recours à la force par le Conseil de sécurité de l’ONU et le respect de l’intégrité territoriale des Etats. Cette utilisation unilatérale de la force au service des valeurs a eu pour conséquence indirecte, car ce n’était pas son objectif, le changement de régime à Belgrade, Slobodan Milosevic perdant les élections de 2000 et étant livré l’année suivante au TPIY. Il est mort en détention en 2006 avant l’achèvement de son procès.

Dans l’ex-URSS, l’approche de la paix négociée a été privilégiée dans les « conflits gelés » du début (Transnistrie et Ossétie du Sud en 1992, Haut Karabakh et Abkhazie en 1994), en Géorgie en 2008 (accord de cessez-le-feu et de retrait des troupes russes), en Ukraine en 2014-2015 (accords de Minsk). Dans les deux derniers cas, la France et l’Allemagne, directement impliquées, ont privilégié ce choix car il n’était pas question de faire la guerre à la Russie, puissance nucléaire, et parce que les préoccupations russes pouvaient avoir – de façon déjà beaucoup moins nette en 2014 – un semblant de légitimité. La guerre de 2022 est substantiellement différente car la Russie a cette fois clairement endossé le rôle de l’agresseur, rappelant la politique brutale menée par les Serbes. Non seulement les Occidentaux ont réagi en prenant des sanctions exceptionnellement lourdes contre la Russie, renouvelant quasiment l’embargo commercial appliqué contre la Serbie au départ, sauf – pour le moment – pour les importations d’hydrocarbures, et en aidant militairement l’Ukraine, mais la question d’un nécessaire changement de régime à Moscou est désormais posée. Joe Biden l’a évoquée ouvertement.

L’alternative entre paix négociée et paix imposée n’est cependant pas refermée. L’échec partiel de l’opération russe conduit certains en Occident à vouloir la transformer en « défaite stratégique » pour Vladimir Poutine, ce qui pourrait conduire à l’effondrement de son pouvoir et à une libéralisation possible de la Russie sur le chemin de la modernité occidentale, comme cela s’est produit en Serbie après la guerre du Kosovo. Dans cette hypothèse qui peut paraître séduisante, le camp démocratique aurait gagné, sous la conduite des Etats-Unis, son 4e combat pour la liberté après la Première guerre mondiale, la Seconde, et la guerre froide. Il sortirait plus fort de l’épreuve face à la montée en puissance de la Chine. Il y a cependant un autre scénario possible : celui d’une résilience russe aux sanctions et d’une escalade paroxystique de la violence et du nationalisme dans le conflit russo-ukrainien, qui doit d’autant plus être redoutée que l’utilisation d’armes nucléaires par un pouvoir acculé à Moscou est un risque à ne pas écarter. Faire la guerre à l’âge nucléaire, négocier la paix avec des dictateurs : la guerre en Ukraine nous ramène en réalité aux dilemmes de la guerre froide.